| ||

| ||

| ||

Триумфальная безысходность. История РОА.

Часть III

Несмотря на очевидный прогресс в создании РОА, Власов понимал – уже слишком поздно… Последнее совещание КОНР прошло 28 марта в мрачной обстановке неизбежно приближавшегося краха Германии. Было принято решении сосредоточить все части в районе Инсбрука, установить контакт с казачьим корпусом и – в зависимости от ситуации – либо сдаться западным союзникам, либо включиться в боевые действия на территории Югославии. 31 марта к Власову прибыла казачья делегация во главе с Кононовым, передавшая решение съезда делегатов казачьих частей, состоявшегося 29 марта в Вировитице. На съезде единодушным голосованием казаки решили передать все казачьи формирования под начало Власова как Главнокомандующего вооруженными силами КОНР и прекратить полномочия казачьего руководства, возглавляемого генералом Красновым, которое отказалось признавать верховенство Власова. Власов дал согласие на то, чтобы Кононов принял командование казачьими частями после капитуляции немцев.

Еще 2 марта поступил приказ Гиммлера о выступлении первой дивизии на соединение с группой армий «Висла». Неподчинение приказу грозило сорвать планы комплектования последующих дивизий. В апреле и 2-ю дивизию ОКХ мобилизовало и направило в район Линца, где им предстояло войти в группу армий Рендулича. Власов согласился. Однако, соглашаясь с приказом немецкого командования, Власов уже держал в уме план продвижения 2-й дивизии из Линца на встречу 1-й дивизии Буняченко.

Вдохновенно звучит описание прибытия 2-й дивизии РОА в Линц, описанное П.Н. Бутковым – адъютантом генерала Асберга – в мемуарах:

«Первым пришел эшелон с офицерской школой; затем прибыли и другие. Все части выгружались и строились в колонны. Наступал вечер. От Дуная тянуло сыростью. Генерал Трухин решил устроить смотр войскам. Весь штаб занял место за мостом, через который проходили подразделения РОА. Направление было на север, на чешский город Будвайс, куда должна была подойти и 1-я дивизия. Этот ночной парад я и сейчас ясно себе представляю. Первой шла офицерская школа. Проходя мимо членов штаба и генерала Трухина, курсанты, прекрасно держа равнение и четко отбивая шаг, пели марш РОА:

Отступают небосводы, Книзу клонится трава — То идут за взводом взводы — Добровольцы из РОА.

Во мраке ночи это было потрясающее зрелище. Сотни жителей, австрийцев, несмотря на поздний час, вышли посмотреть. Многие австрийские женщины плакали, причитая: «Майн либе Готт». А над седым Дунаем, как вызов врагу, лилась песня тех же сынов Великой России, которые всегда бесстрашно ходили против врага своей Отчизны, не щадя своей жизни!

Шаг ровней и тверже ногу, Грудь вперед, тесней ряды. Все мы русские солдаты Счастье Родине несем!

Это был незабываемый момент в моей жизни. Я гордился тем, что я русский. Я стоял с моим сердечным другом князем Кубековым и думал: счастлив тот, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Да, все были готовы умереть и шли на смерть, как ходили наши славные предки за Русь».

Тем временем, 1-й дивизии предстояло совершить невозможное – без поддержки артиллерии ликвидировать советский плацдарм к югу от Франкфурта-на-Одере, находившийся на другом, более высоком берегу реки. В 5 утра 14 апреля началась атака. Противник встретил атаку батальонов шкальным артиллерийским огнем и остановил их. В течении четырех часов части РОА тщетно продолжали штурм. Убедившись, что цель недостижима, Буняченко испросил разрешение на отступление. Однако немецкое командование, потребовало удерживать позиции. В условиях, когда вот-вот должно было начаться генеральное наступление советских войск… выполнение данного приказа грозило полным, бессмысленным уничтожением дивизии, с таким трудом созданной. Понимая пагубность требований немцев, на совещании со старшими офицерами Буняченко принял решение идти в южном направление. За первые двое суток марша дивизия покрыла около ста километров. Воспользовавшись трудным положением немецких армий на фронте, 1-я дивизия, ослушиваясь всех приказов, приходивших в ее расположение, 28 апреля проследовала чешскую границу. Проведя свою дивизию Буняченко проявил недюжий тактический талант… чего только стоила операция по переправке дивизии через Эльбу.

Для переправы был выбран мост в Бад-Шандау. Оборону на нем держало немецкое инженерно-саперное подразделение, которое отказалось пропускать передовые части, поскольку мост был заминирован, а у 1-й дивизии РОА приказ на переход отсутствовал. Буняченко лично поехал поговорить с командиром саперов, но последний, сославшись на приказ, вежливо отказался. Тогда Буняченко велел подогнать тридцать санитарных машин с ранеными и испросил разрешения пропустить хотя бы их. Немцы согласились и отчистили от мин узкий проход, однако, как только на мост выехала последняя санитарная машина, Буняченко бросил следом танки и кавалерийский дивизион. Немцы, видя, что их перехитрили, связались с группой армий по телефону, а тем временем танки Буняченко занимали позиции для прикрытия переправы дивизии. Тем временем подполковник Николаев блокировал – хотя и не без немалого труда – полковника из группы армий, который настаивал на том, чтобы переправившаяся на западный берег часть дивизии немедленно вернулась назад. Буняченко же попросту отказался говорить с полковником. Колонны продолжали следовать до глубокой ночи – маневр удался. Закончив переправу, дивизия оказалась на стратегически удобной позиции. Прикрытая с севера и востока Эльбой, она контролировала мост. Однако ночью в ближайшие села выдвинулась потрепанная танковая дивизия СС, а на следующие сутки туда подтянулись и другие эсэсовские части. Пошел слух, что их прислали разоружить дивизию. Буняченко приказал продолжить марш в направлении района Шнееберга.

Оказавшемуся в Чехии Буняченко от местных партизан стало достоверно известно, что на 5 мая в Праге намечено антинемецкое восстание. Надеясь на возможность получения политического убежища в Чехии, Буняченко принял решение поддержать пражское восстание. И именно вступление в действие русской дивизии 6 мая стало решающим фактором в успехе восстания. Ко второй половине дня 7 мая в результате ожесточенных боев большая часть города находилась в руках повстанцев. Буняченко действовал в тесном взаимодействии со штабом восстания. Однако, когда победа уже практически была в руках, до Буняченко дошло решение чешской Рады, в котором говорилось, что чешский народ отвергает помощь предателей и немецких наймитов... и что скоро к городу подойдут советские войска под командованием маршала Конева, которые и помогут повстанцам. Ответным действием Буняченко стал отвод дивизии в расположение американских войск, остановивших продвижение в районе Пльзеня.

Неожиданно быстрая капитуляция Германии оказалась полной неожиданностью для Власова. Связанная с союзниками надежда продолжить борьбу не оправдалась… Всех сдавшихся союзники выдали советам. Спастись удавалось тем, кто, переодевшись в гражданскую одежду, разбредался по окрестностям… Но таких было меньшинство… Меандров, будучи высокопоставленным офицером РОА, убеждал своих соратников не искать спасения в бегстве, ибо верил в либеральные принципы западных союзников и в безупречность своей моральной позиции. О чем, находясь в заключении, писал:

«...Меня постоянно спрашивают, почему я не бежал, хотя и имел шанс на это. Я отвечу на вопрос.

Еще до окончания войны наши части перешли на сторону американцев. Мы верили в то, что демократические государства предоставят нам политическое убежище. Мне можно поставить в упрек то, что прошло уже более восьми месяцев, а решения нашей судьбы так и нет. Хуже того, имели место случаи принудительной репатриации. Все верно, однако общего и окончательного решения не было и нет. Мы должны ждать его вынесения, поскольку я уверен, мы достигнем большего путем сохранения спокойствия, сдержанности и дисциплины, чем через попытки сбежать и незаконно жить на свободе.

Мы не предатели, не преступники, мы члены политического движения, цель которого — лучшее будущее для нашего народа. Это движение возникло и ширилось стихийно. Десятки тысяч, сотни тысяч людей сами по себе, подталкиваемые только осознанием того, что жили неправильно, поднялись на борьбу с властью, которую считали несправедливой и антинародной. Мы не преступники, поскольку существуют сотни тысяч тех, кто разделяет наши взгляды, потому что мы не ищем личной выгоды, но хотим процветания нашего народа и нашей страны. Из-под стражи бежит лишь тот, кто боится суда. Так что же, мы при всем этом побежим и станем прятаться как преступники? Нет!

Представьте себе, что будет, если все мы ударимся в бега. Рано или поздно большинство из нас поймают, а люди станут считать нас русскими преступниками. Если же сбегут только те, кто занимал видное положение в нашем движении, другие скажут: «Они бросили нас на произвол судьбы». Мы не можем продолжать борьбу, но мы обязаны закончить ее с честью. Наш уход должен отражать чистоту и искренность наших идеалов.

Тяжело сидеть за колючей проволокой. Мы все находимся между жизнью и смертью, и порой кажется, что сломаемся от такого напряжения. Но можно преодолеть психологическую слабость, можно быть готовым встретить смерть, если иначе нельзя. Однако умирать надлежит достойно, с честью и с истовой верой в то, что в итоге правда восторжествует, что наш русский народ однажды станет свободным...».

Еще в ноябре 1945 г. Меандров сохранял надежду, он все еще верил, что решение может быть положительным. Однако в январе 1946 г., когда из Дахау просочились сведения о том, что триста человек там ожидает репатриация, его охватило предчувствие худшего. Из них сорок покончили с собой, а еще сто либо намеренно нанесли себе увечья, либо были зверски избиты американцами. Именно тогда Меандров написал свои «Записки смертельно отчаявшегося человека»:

«...Нас обвиняют в измене. Нас называют немецкими наймитами. Это предвзятое мнение, потому что в любом случае нет больше возможности вооружиться, кроме как во вражеском лагере. Между тем никто, кто знает подлинный дух большевизма, не будет с чистой душой поддерживать такое обвинение...

Однако если подобная поверхностная правовая точка зрения возобладает, с нами покончено. Однако наши замыслы нельзя разрушить. Они принадлежат нашему народу. В них отражен вековой путь русского народа к социальной справедливости и к свободе. Придет день, и те, кто теперь называют нас предателями и преступниками, подберут для нас более подходящее название. Печально думать, что сами мы, возможно, не доживем до этого дня...

Многие предпочтут смерть принудительной репатриации. Сколь же несправедливо это! Потому что не только мы отказываемся возвращаться в Советский Союз, кроме нас есть еще десятки тысяч «предателей народа». Ничего подобного никогда не происходило в истории ни одной другой страны. Неужели причины такого массового «предательства» не ясны миру? Или же мир просто не хочет ничего понимать? А где же принцип свободы политических убеждений?

Потоки крови прольются с одобрения и при поддержке демократических государств. Советский Союз постарается сохранить это в тайне, но кровь просочится, чтобы замарать демократические лозунги свободолюбивых народов. Однако мы сумеем умереть с достоинством».

Меандров и другие русские офицеры направляли письма правительствам западных союзников, римскому папе, в Международный Красный Крест. Они не получили ниоткуда ни единого ответа.

Выдача русских борцов с большевизмом носила бесчеловечный характер. До сих пор сам исторический факт подлого сотрудничества с тираном Сталиным остается укором для западной демократии… В августе 1945 г. в Кемптене группу русских неожиданно захватили в церкви во время службы и отправили в СССР. Некоторые получили ранения, а церковь была разгромлена. 23 февраля 1946 г. две тысячи русских погрузили в грузовики для репатриации в Наттернбергском лагере около Платтлинга. Многие русские, не желая принимать судьбу пассивно, резали себе вены, закалывались ножами или вешались.

Сначала раненых попробовали отправлять в военный госпиталь на лечение, но их оказалось слишком много. Живых, раненых, умирающих и мертвых — всех тащили в грузовики. Машины прибывали на железнодорожный вокзал, где прямо у платформ ожидали длинные ряды зарешеченных вагонов.

Репатриации подверглось от шести до семи миллионов человек. Немногим тысячам удалось ускользнуть от репатриации, только потому что офицеры западных армий, пренебрегая приказами, давали им возможность скрыться.

2 августа 1946 г. в советской правительственной газете «Известия» появился следующий материал:

«Сообщение Военной коллегии Верховного Суда СССР»:

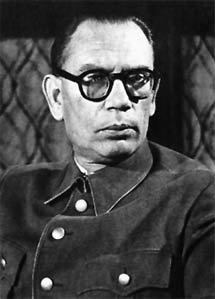

«Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела обвинения Власова А.А., Малышкина В.Ф., Жиленкова Г.Н., Трухина Ф.И., Закутного Д.Б., Благовещенского И.А., Меандрова М.А., Мальцева В.И., Буняченко С.К., Зверева Г.А., Корбукова В.Д. и Шатова Н.С. в измене Родине и в том, что они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против Советского Союза — преступлениях, предусмотренных по ст. 58-1 «Б», 58-8, 58-9, 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР... В соответствии с пунктом 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых... к смерти через повешение. Приговор приведен в исполнение».